Международный симпозиумПроблемные вопросы глаукомы

Primary angle closure glaucoma (PACG) is still one of the leading causes of the irreversible blindness. The risk of bilateral blindness due to PACG is three times higher than in primary open angle glaucoma.

Among many urgent problems associated with primary angle closure disease (PACD), the most important one is to determine the treatment algorithm for primary angle closure suspect (PACs) and primary angle closure (PAC) to avoid the disease progression.

The present review, that is devoted to the problem of PACD, demonstrates how early detection of this condition, determination of its prognosis, and the formation of a personalized treatment algorithm allow preventing the development of one of the most severe forms of ophthalmopathology. Modern visualization technologies of the structures of the anterior and posterior segments, as well as the analysis of the data obtained by means of machine learning methods, make it possible to achieve the most personalized approach of the treatment of primary angle closure that corresponds to the principles of 3P medicine.

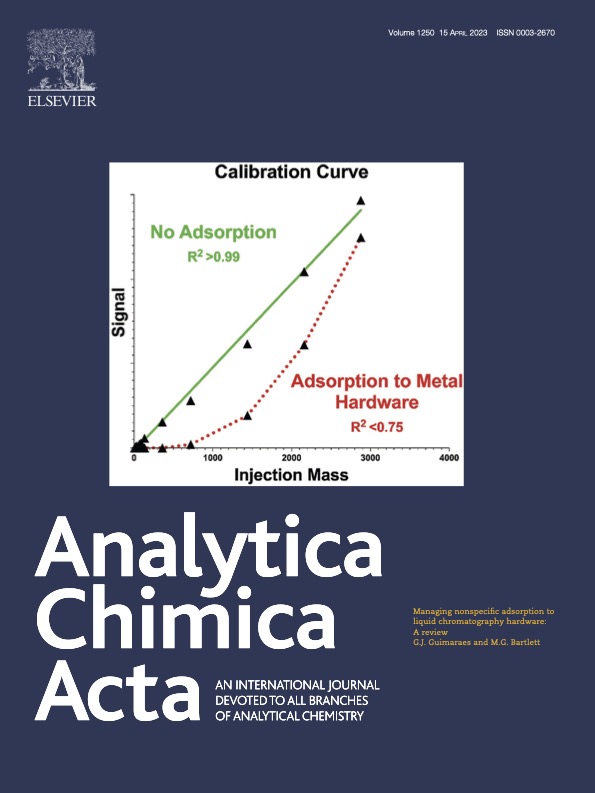

Novelty and similarity are complex concepts that have numerous applications in various fields, including biology and medicine. Novelty detection is a technique used to determine whether a dataset is different from another dataset considered as a standard. Similarity detection is a technique used to determine whether two datasets belong to the same population. Novelty and similarity are closely related concepts; however, they are not complementary. Novelty is a much more popular one, and there are many publications about it. Similarity is, in fact, a new concept that has not yet been explored in depth. Classical statistics offers a large number of tools suitable for detection of similarity, mostly in the univariate case. At the same time, this topic has been insufficiently studied in the field of machine learning. This paper suggests several principles which are important for this research and also present a method for the detection of both novelty and similarity. The method uses a one-class classifier, known as Data- Driven Soft Independent Modeling of Class Analogy (DD-SIMCA). Three examples illustrate our approach. The first one uses simulated data and demonstrates the performance of DD-SIMCA for the detection of novelty. The second example uses a realworld data and studies similarity of two groups of patients who participate in the evaluation of the effectiveness of the treatment of primary angle-closure glaucoma. The third example comes from medical diagnostics. This is a real-world publicly available data used for comparison of various classification algorithms.

ЦЕЛЬ. Определить предикторы гипотензивной эффективности ленсэктомии (ЛЭ) с имплантацией интраокулярной линзы у больных с первичным закрытием угла (ПЗУ) передней камеры, используя метод машинного обучения. МЕТОДЫ. Проспективное исследование включало 30 пациентов в возрасте от 41 до 80 лет с ПЗУ, которым выполнена ЛЭ. Срок наблюдения составил 1 месяц. Всем обследуемым проведена оптическая когерентная томография Swept Source (SS-OCT). Анализировали 37 параметров, в том числе: сфероэквивалент (СЭ), максимальную корректируемую остроту зрения (МКОЗ), внутриглазное давление (ВГД), степень открытия угла по Shaffer, прозрачность хрусталика, толщину хориоидеи в макуле, длину передне-задней оси (ПЗО), глубину передней камеры (ГПК), высоту свода хрусталика (LV), кривизну (ICurv) и толщину (IT750) радужки, дистанцию открытия угла передней камеры (AOD), площадь иридо- трабекулярного пространства (TISA). В качестве успеха лечения принята величина снижения ВГД (ΔВГД) после вмешательства. Наряду с описательной статистикой использовались методы машинного обучения на основе многомерного статистического анализа данных. РЕЗУЛЬТАТЫ. После лечения ВГД снизилось с 25,5 ±2,3 мм рт.ст. до 17,2±1,19 мм рт.ст. (p=0,000) на фоне статистически значимого снижения количества местных гипотензивных препаратов (с 0,63±0,49 до 0,07±0,25, p=0,001). Предикторами ΔВГД были: пожилой возраст (В-коэффициент=0,235), мужской пол (В=-0,243), наличие начальной катаракты (В=0,274), низкая МКОЗ (В=-0,06), высокие значения предоперационного ВГД (В=0,267), СЭ (В=0,437), LV (В=0,237) и ICurv (В=0,260 в назальном и 0,232 в темпоральном секторах соответственно), а также низкие значения IT750 (В=-0,142 и -0,146 в аналогичных секторах соответственно), ГПК (В=-0,367), ПЗО (В=-0,487), параметров профиля угла передней камеры. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Предикторами гипотензивного эффекта ЛЭ, выявленными с помощью метода машинного обучения, являются пожилой возраст, мужской пол, высокие исходное ВГД, СЭ, LV, начальная катаракта, крутая и тонкая радужка, мелкая передняя камера, малые ГПК и ПЗО и узкий профиль угла передней камеры.

ЦЕЛЬ. Разработать персонализированную методику выбора метода лечения первичного закрытия угла (ПЗУ) передней камеры глаза на основе сравнения прогноза гипотензивного эффекта периферической лазерной иридотомии (ПЛИТ) и ленсэктомии (ЛЭ). МЕТОДЫ. Проспективное исследование включало 60 пациентов (60 глаз) с ПЗУ в возрасте от 41 до 80 лет. На 30 глазах выполнена ПЛИТ, на 30 — ЛЭ. Всем обследуемым проведена оптическая когерентная томография переднего и заднего отрезков глаза Swept Source (SS-OCT) до и через 1 месяц после лечения, оценивался набор из 37 клинико-анатомических параметров каждого пациента. За гипотензивный эффект операции принята величина снижения внутриглазного давления (ΔВГД) после вмешательства относительно исходного. Для разработки регрессионных моделей, прогнозирующих гипотензивный эффект лечения, использовался метод регрессии на главные компоненты. РЕЗУЛЬТАТЫ. Разработан инновационный пошаговый алгоритм выбора метода лечения ПЗУ (ЛЭ или ПЛИТ). Первый шаг — измерить и учесть 4 клинико-анатомических параметра пациента: пол, ВГД, длину передне- задней оси глаза (ПЗО), глубину передней камеры (ГПК). Второй шаг — рассчитать показатель разницы прогнозируемого гипотензивного эффекта (Ind_Short) по формуле Ind_Short=B0+B1·Пол+B2·ВГД+B3·ПЗО+B4·ГПК, где B0=16,8; B1=-0,28; B2=0,24; B3=-0,65; B4=-2,36; мужской пол — значение 0 (ноль), женский пол — значение 1. Третий шаг — сравнить полученный результат с нулем: если Ind_Short меньше 0, то предпочтительным являет- ся метод ПЛИТ, в противном случае — ЛЭ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Пошаговый алгоритм действий, раз- работанный с помощью методов машинного обучения, позволяет выбрать персонализированное лечение пер- вичного закрытия угла передней камеры глаза.

В первой части обзора данных литературы, посвященной применению методов искусственного интеллекта (ИИ) для скрининга, диагностики, мониторинга и лечения глаукомы, приводятся сведения о том, как методы ИИ повышают эффективность скрининга глаукомы. Представлены технологии применения глубокого обучения, включая нейронные сети, в анализе больших данных, полученных с помощью методов визуализации глаза (фундус-изображений глазного дна, оптической когерентной томографии переднего и заднего отрезков глаза, цифровой гониоскопии, ультразвуковой биомикроскопии и т.д.), включая мультимодальный подход. Результаты проанализированной литературы носят противоречивый характер, что указывает на необходимость дальнейшего поиска с учетом стандартизированного подхода для повышения эффективности моделей ИИ. Применение нейросетей для своевременного выявления глаукомы, основанное на мультимодальной визуализации, позволит снизить риск слепоты, ассоциированной с глаукомой.

Во второй части обзора литературы, посвященной применению методов искусственного интеллекта (ИИ) для скрининга, диагностики, мониторинга и лечения глаукомы, приводятся сведения о том, как методы ИИ повышают эффективность мониторинга и лечения глаукомы. Представлены технологии применения машинного обучения, включая нейронные сети, в прогнозировании прогрессирования заболевания и определении необходимости антиглаукомной хирургии. Рассмотрены методы персонализированного лечения на основе проекционных методов машинного обучения. Обозначены проблемы и перспективы использования ИИ в области решения задач скрининга, диагностики и лечения глаукомы.

<b>Абстракт:</b> Стратегия лечения пациентов с первичным закрытием угла (ПЗУ) изучена недостаточно из-за многочисленных клинических и анатомо-топографических параметров, влияющих на результат лечения. Применение метода машинного обучения DD-SIMCA обосновывает целесообразность ранней ленсэктомии (ЛЭ) у больных с ПЗУ.

<br><b>Цель:</b> Сравнить анатомо-функциональную эффективность ЛЭ и периферической лазерной иридотомии (ПЛИТ) у пациентов с ПЗУ

<br><b>Материалы и методы:</b> Проспективное исследование включало 120 пациентов в возрасте от 41 до 80 лет: 60 глаз с ПЗУ, 30 глаз с подозрением на первичное закрытие угла, 30 глаз – без офтальмопатологии (контроль). На 30 глазах с ПЗУ с внутриглазным давлением (ВГД) до 30 мм рт.ст. выполнена ЛЭ с имплантацией интраокулярной линзы, на 30 – ПЛИТ. Всем обследуемым проведена оптическая когерентная томография Swept Source. Проанализированы 35 параметров, включая высоту свода хрусталика, толщину хориоидеи, параметры угла передней камеры, кривизну и толщину радужки. Учитывая корреляции между ними, применялся метод машинного обучения – 1-классовой классификации DD-SIMCA: близость каждого образца (пациента с набором данных) к целевому классу (контрольной группе) характеризовалась общим расстоянием до него.

<br><b>Результаты:</b> ВГД после ЛЭ было достоверно ниже, чем после ПЛИТ (Р=0). Каждый третий глаз с ПЗУ после ЛЭ достиг целевого класса: специфичность согласно DD-SIMCA равна 0,67. После ПЛИТ специфичность составила 1,0. Все параметры угла передней камеры после ЛЭ не отличались от контроля (все P>0,05). После ПЛИТ наблюдалось увеличение глубины передней камеры (Р=0) и уменьшение свода хрусталика (Р=0), но результаты, сопоставимые с контролем, были достигнуты только для кривизны радужки (Р=1,000).

<br><b>Выводы:</b> Эффективность ЛЭ при ПЗУ выше, чем ПЛИТ, что обусловлено лучшими постоперационными топографическим параметрами передней камеры и более низким ВГД. Данное исследование доказывает клинико-анатомическую эффективность ленсэктомии в лечении ПЗУ.

<b>Патентообладатель:</b>Курышева Н.И.; № 2023106565; заявл. 21.03.2023; опубл. 08.06.2023, Бюл. № 16. – 7 с

Изобретение относится к медицине, а именно к офтальмологии, и может быть использовано для определения тактики хирургического лечения пациентов с первичным закрытием угла передней камеры глаза (ПЗУ) с внутриглазным давлением менее 30 мм рт.ст. Для этого у данной категории пациентов определяют величину внутриглазного давления, длину передне-задней оси глаза, глубину передней камеры глаза, учитывают пол. Вычисляют величину Ind по разработанной математической формуле. При значении Ind менее нуля выполняют периферическую лазерную иридотомию. При значении Ind больше нуля - ленсэктомию. Изобретение позволяет осуществить адекватный выбор метода хирургического лечения пациентов с первичным закрытием угла передней камеры глаза с достижением максимального гипотензивного эффекта для профилактики развития глаукомной оптической нейропатии при ПЗУ в первичную закрытоугольную глаукому. 2 пр.

<br><b>Цель:</b> Сравнить анатомо-функциональную эффективность ленсэктомии (ЛЭ) и периферической лазерной иридотомии (ПЛИТ) у пациентов с первичным закрытием угла передней камеры (ПЗУ).

<br><b>Методы:</b> Проспективное исследование включало 120 пациентов в возрасте от 41 до 80 лет (60 глаз — ПЗУ, 30 глаз с подозрением на первичное закрытие угла [ППЗУ], 30 глаз без офтальмопатологии). На 30 глазах с ПЗУ выполнена ЛЭ с имплантацией интраокулярной линзы, на 30 — ПЛИТ. Всем обследуемым проведена оптическая когерентная томография Swept Source (SS-OCT). Анализируемые параметры включали: сфероэквивалент (СЭ), остроту зрения с коррекцией и без, внутриглазное давление (ВГД), степень открытия угла по Шафферу, прозрачность хрусталика, гониосинехии, толщину хориоидеи в макуле, длину передне-задней оси лаза (ПЗО), глубину передней камеры (ГПК), высоту свода хрусталика (LV), кривизну радужки (ICurv), тол- щину радужки в 750 мкм от склеральной шпоры (IT750), дистанцию открытия угла передней камеры (УПК) (AOD500, AOD750), площадь иридотрабекулярного пространства (TISA500, TISA750). Наряду со стандартными методами описательной статистики использовались методы машинного обучения, включая метод одноклассовой классификации DD-SIMCA.

<br><b>Результаты:</b>Каждый третий глаз с ПЗУ после ЛЭ достигал значений контрольной группы по совокупности изучаемых параметров (специфичность по DD-SIMCA 0,67), чего не наблюдалось в глазах после ПЛИТ (специфичность по DD-SIMCA 1,0), а вероятность попадания в контрольную группу оценивается как 0,01. После ЛЭ все параметры УПК достоверно не отличались от нормы (все p>0,05), а ГПК, ICurv даже превысили норматив (p=0,000). После ПЛИТ наблюдалось углубление ГПК (с 2,34±0,28 мм до 2,36±0,280 мм, p=0,000) и уменьшение LV (c 0,864±0,120 мкм до 0,843±0,110 мкм, p=0,000), однако сопоставимость с контролем была достигнута только по ICurv (p=1,000). После ЛЭ при ПЗУ все показатели, включая остроту зрения без коррекции, СЭ, ГПК, LV, профиль радужки, размеры УПК по Шафферу и параметры AOD500, AOD750, TISA500, TISA750 в верхних и нижних секторах имели преимущества перед таковыми при ППЗУ без лечения (р<0,05). После ПЛИТ достигнуто так- же улучшение ряда параметров по сравнению с ППЗУ: ICurv, УПК по Шафферу, AOD500, AOD750, TISA500, TISA750 в верхних секторах и AOD500 в нижнем секторе (р<0,05).

<br><b>Заключение:</b>Эффективность ЛЭ при ПЗУ выше, чем ПЛИТ, что обусловлено лучшими постоперационными топографическим параметрами передней камеры и более низким ВГД. Оба метода лечения, особенно ЛЭ, улучшают указанные параметры по сравнению с ППЗУ. ЛЭ — метод выбора лечения ранних стадий ПЗУ передней камеры.

В настоящем исследовании изучены клинико-анатомические параметры, влияющие на гипотензивную эффективность периферической лазерной иридотомии (ПЛИТ) и ленсэктомии (ЛЭ) у пациентов с первичным закрытием угла передней камеры глаза (ПЗУ). В исследование включены 60 пациентов с ПЗУ, которым выполнены ЛЭ или ПЛИТ. В качестве успеха лечения рассматривалась величина снижения внутриглазного давления (ΔВГД) после вмешательства относительно исходного. С помощью регрессионного анализа (Partial Least Squares regression) изучены 37 дооперационных клинико-анатомических параметров, рассматриваемых в качестве потенциальных предикторов гипотензивного эффекта. В обоих группах наблюдалось значительное снижение ВГД после лечения, но после ЛЭ ΔВГД была достоверно выше по сравнению с ПЛИТ. Параметры, максимально влияющие на результат лечения, отнесены к предикторам гипотензивного эффекта. Таким образом, выявлены общие и специфические факторы снижения ВГД после ПЛИТ и ЛЭ, объясняемые смешанными механизмами развития ПЗУ.

<b>Абстракт:</b> Первичная закрытоугольная глаукома (ПЗУГ) по-прежнему остается одной из ведущих причин необратимой слепоты с тенденцией к увеличению числа больных до 32,04 миллиона к 2040 году, что на 58,4% больше по сравнению с 2013 годом. Важное значение для профилактики развития заболевания имеет многоуровневая диагностика и персонализированное лечение пациентов с первичным закрытием угла (ПЗУ) передней камеры на основе методов машинного обучения.

<br><b>Цель:</b> Разработать персонализированную методику выбора метода лечения ПЗУ на основе сравнения прогноза гипотензивного эффекта периферической лазерной иридотомии (ПЛИТ) и ленсэктомии (ЛЭ).

<br><b>Методы:</b> Для разработки регрессионных моделей, прогнозирующих гипотензивный эффект лечения ЛЭ и ПЛИТ пациентов с ПЗУ, использовался многопараметрический анализ данных. Положительная динамика снижения внутриглазного давления (ВГД) после ЛЭ и ПЛИТ принята за критерий эффективности лечения. С помощью искусственного интеллекта (ИИ) в проспективном исследовании 30 (ЛЭ) + 30 (ПЛИТ) пациентов с ПЗУ учтены 37 анатомических параметров.

<br><b>Результаты и интерпретация данных в рамках 3П-медицины:</b> Разработан персонализированный метод лечения ПЗУ на основе математических моделей, учитывающих анатомо-топографические особенности больных. Многоуровневая диагностика является ключевым моментом современного подхода к лечению. Для будущего применения ИИ в данной области обязательно рекомендуется учитывать следующее: <br>1. Клинически значимое фенотипирование в популяционномом скрининге. <br>2. Эффективная защита (в том числе экономическая) пациентов, предрасположенных к заболеванию. <br>3. Клинически значимая оценка риска для здоровья на основе молекулярных структур, специфичных для здоровья/заболеваний, обнаруживаемых в жидкостях организма с высокой прогностической силой, таких как комплексный анализ слезной жидкости.

Метод DD-SIMCA и, в частности, Full Distancse (FD) предлагается использовать в качестве аналитического сигнала, характеризующего каждый образец в рамках задачи классификации. Подход продемонстрирован на примере медицинских данных. Значения FD помогают оценить близость каждого пациента к целевому классу контрольных (здоровых) лиц. Кроме того, значения FD используются в качестве ответа в модели PLS, которая прогнозирует расстояние субъекта (объекта) до целевого класса после определенного лечения и, следовательно, вероятность выздоровления для каждого пациента. Данный метод применим в области персонализированной медицины. Предложенный подход может быть использован не только в медицине, но и в других областях, например, в реставрационных работах по сохранению и восстановлению объектов культурного наследия.

В статье представлен обзор данных литературы, посвященной поиску предикторов успеха периферической лазерной иридотомии (ПЛИТ) и ленсэктомии при начальных стадиях заболевания первичного закрытия угла передней камеры (ЗПЗУ). Выполнен тренд-анализ исследований, проведенных на лицах с подозрением на первичное закрытие угла (ППЗУ) и с первичным закрытием угла (ПЗУ). Концепция обзора обусловлена неоднозначным выбором лечения пациентов на этапе дебюта ПЗУ. Определение предикторов успеха ПЛИТ или ленсэктомии играет ключевую роль в оптимизации лечения ЗПЗУ. Данные проанализированной литературы носят противоречивый характер, что указывает на необходимость дальнейших исследований с учетом современных методов визуализации структур глаза, таких как оптическая когерентная томография Swept Source (SS-ОСТ), и с использованием единых критериев оценки эффективности лечения.

<b>Цель:</b> (О)пределить анатомо-топографические особенности переднего и заднего сегментов глаза при первичном закрытии угла (ПЗУ) и сравнить их с таковыми при подозрении на первичное закрытие угла (ППЗУ) и в контроле.

<br><b>Методы:</b> Проспективное исследование включало 120 пациентов от 41 до 80 лет (60 глаз — ПЗУ, 30 — ППЗУ, 30 глаз — без офтальмопатологии). Исследуемые параметры включали: сфероэквивалент (СЭ), внутриглазное давление (ВГД), толщину хориоидеи в фовеоле (ТХф), аксиальную длину (AL), глубину передней камеры (ACD), высоту свода хрусталика (LV), кривизну радужки и ее толщину, профиль угла передней камеры (УПК): AOD500, AOD750, TISA500, TISA750.

<br><b>Результаты:</b> ППЗУ отличалась от контроля увеличенными СЭ, LV, ВГД, кривизной радужки, ТХф, уменьшенными ACD, AL, и профилем УПК (AOD500, AOD750, TISA500, TISA750) в вертикальных секторах (все p<0,01), по толщине радужки группы были сопоставимы. ПЗУ отличалась от ППЗУ увеличенными СЭ, LV, ВГД, уменьшенными ACD, AL, AOD500 в верхнем секторе и профилем УПК в нижнем секторе (все p<0,01). Толщина радужки и ее кривизна, а также профиль УПК в верхнем секторе и ТХф были сопоставимы. Определены пороговые значения, отличающие ППЗУ и ПЗУ: LV — 0,656 мм, AOD500 — 0,131 мм, TISA500 — 0,051 мм2, TISA750 — 0,093 мм2 в нижнем секторе, ВГД 21 мм рт.ст. В многофакторной модели с поправками на возраст, пол и AL установлена обратная взаимосвязь толщины радужки с ТХф как при ППЗУ, так и при ПЗУ (все p<0,01), но не в контроле (все p>0,01).

<br><b>Заключение:</b> Параметры ЗПЗУ достоверно отличаются от нормы. LV и профиль УПК в нижнем секторе наиболее информативны в дифференциальной диагностике ППЗУ и ПЗУ. Обратная взаимосвязь толщины радужки и хориоидеи позволяет предположить роль сосудистой оболочки в патогенезе ЗПЗУ.

<b>Цель:</b> (о)ценить применение метода главных компонент (МГК) и DD-SIMCA в сравнительном анализе хирургического лечения первичного закрытия угла передней камеры глаза.

<br><b>Пациенты и методы:</b> Проспективное исследование включало 90 пациентов. Группа 1 — 30 пациентов с первичным закрытием угла (ПЗУ) с запланированной периферической лазерной иридотомией (ПЛИТ). Группа 2 — 30 пациентов с ПЗУ с запланированной факоэмульсификацией и имплантацией интраокулярной линзы (ФЭ + ИОЛ). Группа 3 — 30 глаз без офтальмопатологии. Всем обследуемым проведена SS-OCT. Проанализировано 37 показателей, включая внутриглазное давление, толщину хориоидеи в макуле, глубину передней камеры, высоту свода хрусталика, кривизну и толщину радужки, дистанцию открытия угла и иридотрабекулярное пространство в 500 и 750 мкм от склеральной шпоры. Поскольку все указанные параметры коррелируют между собой, то были использованы методы машинного обучения: МГК и метод одноклассовой классификации DD-SIMCA. Для этого были построены графики счетов и нагрузок в модели МГК для групп 1 и 2. При этом на графике счетов определены пациенты с ПЗУ со среднестатистическими и экстремальными параметрами глаза, а на графике нагрузок построены взаимосвязи параметров пациентов с ПЗУ между собой для анализа корреляций в будущем. В методе DD-SIMCA в качестве представителей целевого класса взята группа 1.

<br><b>Результаты:</b> (М)одель классификации на основе двух главных компонент с заданным уровнем ошибки 1-го рода α = 0,01 продемонстрировала чувствительность 100 % для пациентов своей группы и чувствительность 93 % для пациентов группы 2. Эти результаты подтверждают сходство групп 1 и 2. Специфичность для группы контроля, расположенной далеко от целевой группы, составила 100 %.

<br><b>Заключение:</b> (М)етоды многомерного анализа дают возможность сравнивать группы с большим набором взаимосвязанных показателей. МГК позволяет выявлять пациентов с экстремальными параметрами и оценивать корреляции между множественными параметрами. DD-SIMCA подтверждает правомерность сравнения результатов лечения методом ПЛИТ и ФЭ + ИОЛ.

Обзор данных литературы, посвященной проблеме первичного закрытого угла передней камеры (ПЗУ) и развитию указанной патологии от подозрения на это состояние до образования первичной закрытоугольной глаукомы. Представлен тренд-анализ исследований, проведенных на лицах с подозрением на первичный закрытый угол (ППЗУ). Концепция обзора обусловлена противоречивыми стратегиями лечения пациентов на этапе дебюта ПЗУ, еще без формирования глаукомной оптической нейропатии. Решение проблемы закрытого угла играет ключевую роль в профилактике развития закрытоугольной глаукомы, являющейся ведущей причиной необратимой слепоты во всем мире. В настоящей части обзора приводятся сведения о частоте и сроках прогрессирования ППЗУ. Данные проанализированной литературы носят противоречивый характер, что указывает на необходимость дальнейшего поиска с учетом стандартизированного подхода к определению понятия заболевания ПЗУ, демографических факторов и унифицированных методов обследования для обобщения и систематизации данных с целью выбора единых терапевтических рекомендаций

Обзор данных литературы, посвященной поиску предикторов формирования первичного закрытого угла (ПЗУ) как важного звена в патогенезе первичной закрытоугольной глаукомы. Представлены кластерный анализ и механизмы формирования ПЗУ. Рассмотрены исследования, направленные на поиск факторов риска перехода подозрения на первичный закрытый угол в истинно закрытый угол передней камеры. Результаты проанализированной литературы носят неоднозначный характер, что указывает на необходимость дальнейшего поиска с учетом строгих критериев включения, стандартизированного подхода к определению понятия заболевания ПЗУ и расширения параметров диагностического поиска, ключевую роль в котором приобретает оптическая когерентная томография переднего сегмента глаза (AS-OCT).

<b>Цель:</b> Продемонстрировать целесообразность раннего удаления хрусталиков при лечении заболевания первичного закрытия угла (ЗПЗУ).

<br><b>Методы:</b> Представлены три клинических случая на разных стадиях ЗПЗУ. Первый случай связан с развитием двустороннего приступа первичного закрытия угла (ПЗУ) в отделении интенсивной терапии при лечении острого респираторного дистресс-синдрома вследствие пневмонии на фоне COVID-19 у пациентки с ранее не диагностированным ЗПЗУ. Второй случай демонстрирует прогрессирование глаукомной оптической нейропатии (ГОН) при начальной первичной закрытоугольной глаукоме (ПЗУГ) после периферической лазерной иридотомии (ПЛИТ) и отсроченной селективной лазерной трабекулопластики (СЛТ) на фоне увеличения толщины хрусталика. Третий пример иллюстрирует прогрессирование далекозашедшей ПЗУГ на правом глазу (OD) и развитой ПЗУГ на левом (OS) вследствие формирования гониосинехий после билатеральной ПЛИТ, что потребовало выполнения диодной транссклеральной циклофотокоагуляции (ДТЦК) на OD и синустрабекулэктомии (СТЭК) на OS. В дальнейшем была выполнена билатеральная факоэмульсификация катаракты с имплантацией интраокулярной линзы (ФЭ+ИОЛ) и СЛТ.

<br><b>Результаты:</b> В первом клиническом случае в течение 2 месяцев развилась далекозашедшая ПЗУГ на обоих глазах. После двусторонней ПЛИТ, СТЭК достигнута компенсация внутриглазного давления (ВГД) и стабилизация зрительных функций. Во втором клиническом случае через 5,5 лет после ПЛИТ и СЛТ выявлено увеличение толщины хрусталика (OD — на 0,2 мм, OS — на 0,48 мм). На OD ГОН стабильна (скорость истончения слоя нервных волокон сетчатки -0,94 мкм/год; p=0,32), на OS скорость прогрессирования составила -1,04 мкм/год (p=0,018). Учитывая хрусталиковый механизм прогрессирования ЗПЗУ, рекомендована билатеральная ФЭ+ИОЛ. В третьем клиническом примере вследствие образоания гониосинехий ВГД оставалось повышенным после билатеральной ПЛИТ, ДТЦК на OD и СТЭК на OS, а потому ФЭ+ИОЛ также не привела к его снижению. После двухсторонней СЛТ достигнута компенсация ВГД без местной гипотензивной терапии (ВГД по данным Icare на OD 18,0 мм рт.ст., OS 15 мм рт.ст.).

<br><b>Заключение:</b> (Д)ля сохранения зрительных функций в лечении ЗПЗУ необходимо проводить ФЭ+ИОЛ в самом начале заболевания до формирования ГОН и гониосинехий. Это продиктовано доминирующей ролью хрусталика в формировании ЗПЗУ в описанных клинических примерах.

<b>Цель:</b> (о)ценить эффективность селективной лазерной трабекулопластики (СЛТ) у пациентов с заболеванием первичного закрытия угла (ПЗУ), ранее перенесших периферическую лазерную иридотомию (ПЛИТ), но не достигших компенсации внутриглазного давления (ВГД).

<br><b>Методы:</b> Проспективное исследование включало 60 пациентов в возрасте от 47 до 80 лет с ПЗУ, из которых 30 с ПЗУ и 30 с начальной стадией первичной закрытоугольной глаукомы (ПЗУГ). Всем пациентам выполнена СЛТ при условии визуализации трабекулярной сети не менее чем 90°. Оценка эффективности проводилась на первые сутки, через неделю, один и шесть месяцев, ежегодно в течение трех лет на основании уровня ВГД, количества используемых местных гипотензивных препаратов, значений толщины слоя нервных волокон сетчатки, ганглиозного комплекса и средней световой чувствительности (MD). В качестве предикторов эффективности СЛТ изучены корнеальный гистерезис (КГ), фактор резистентности роговицы (ФРР), центральная толщина роговицы (ЦТР), роговично-компенсированное ВГД (ВГДрк), глубина и угол передней камеры (УПК), толщина хрусталика (ТХ).

<br><b>Результаты:</b> В обеих группах во все периоды отмечалось достоверное снижение ВГД (все p < 0,05). К первому году выявлена достоверная разница в снижении ВГДрк при ПЗУ по сравнению с ПЗУГ (p = 0,048), которая сохранялась в течение всего последующего периода наблюдения (p = 0,008). Спустя три года среди пациентов с ПЗУ не отмечено признаков развития глаукомной оптической нейропатии (ГОН), а необходимость в гипотензивной терапии была достоверно ниже по отношению к ПЗУГ ко второму и третьему году наблюдения (p = 0,041 и p = 0,037 соответственно). Скорость прогрессирования ГОН при ПЗУГ составила 0,06 ± 0,68 дБ/год. Определены предикторы неудачи СЛТ в обеих группах: низкий КГ, высокое предоперационное ВГД и ФРР, меньшая ЦТР, узкий УПК, мелкая передняя камера и увеличенная ТХ (все p < 0,05).

<br><b>Заключение:</b> (Э)ффективность СЛТ в отдаленном периоде при ПЗУ выше, чем при ПЗУГ, что обусловлено меньшим количеством гониосинехий, более глубокой ПК, менее увеличенной ТХ, а следовательно, большей протяженностью лазерного воздействия. СЛТ является альтернативным методом лечения ПЗУ по отношению к экстракции прозрачного хрусталика, предупреждая развитие ГОН.

<b>Цель:</b> (И)зучить роль хориоидеи и хрусталика в развитии первичного закрытия угла передней камеры.

<br><b>Методы:</b> (И)сследование включало 90 пациентов (30 с первичным закрытием угла (ПЗУ), 30 – с подозрением на первичное закрытие угла (ППЗУ), 30 – контроль) в возрасте от 47 до 80 лет, которым проведена оптическая когерентная томография Swept Source (SS-OCT; optical coherence tomography). Анализируемые параметры: толщина субфовеолярной хориоидеи (ТХф), внутриглазное давление (ВГД), передне-задняя ось (ПЗО), глубина передней камеры (ГПК), высота свода хрусталика (LV, lens vault), кривизна радужки (ICurv) и ее толщина (IT750; iris thickness), дистанция открытия угла (AOD500, AOD750; angle opening distance), иридотрабекулярное пространство (TISA500, TISA750; trabecular-iris space area).

<br><b>Результаты:</b> (Т)Хф при ПЗУ (341±59 мкм) и ППЗУ (340±51 мкм) была выше, чем в контроле (257,0±37,0 мкм, p<0,05). При ПЗУ и ППЗУ выявлены корреляции ТХф с возрастом, AL, LV, ICurv, IT750 (все p<0,05), а также установлены корреляции LV с возрастом, ВГД, ACD, ICurv, IT750, AOD500, AOD750, TISA500, TISA750 (все p<0,05). Только при ПЗУ отмечалась корреляция ТХф с ВГД (p=-0,476; p=0,008).

<br><b>Заключение:</b> (У)величение ТХф по сравнению с контролем как при ППЗУ, так и при ПЗУ, а также корреляции ТХф с LV и параметрами радужки предполагают участие хориоидеи в патогенезе заболевания первичного закрытия угла (ЗПЗУ). Корреляции LV с ВГД, параметрами передней камеры и радужки свидетельствуют о доминирующей роли хрусталика в формировании ЗПЗУ и необходимости ранней его замены.

<b>Цель:</b> Сравнить толщину хориоидеи до и после периферической лазерной иридотомии (ПЛИТ) и ленсэктомии (ЛЭ) у больных с первичным закрытием угла (ПЗУ) передней камеры глаза.

<br><b>Методы:</b> Проспективное исследование включало 60 пациентов (60 глаз) с ПЗУ в возрасте от 41 до 80 лет. На 30 глазах выполнена ПЛИТ, на 30 – ЛЭ. Всем больным проведена оптическая когерентная томография Swept Source. Анализировались параметры переднего и заднего отрезков глаза, включая толщину хориоидеи в макуле (в фовеоле, в диаметре 1, 2 и 3 мм от нее), а также внутриглазное давление и количество местных гипотензивных препаратов.

<br><b>Результаты:</b> После ЛЭ толщина хориоидеи достоверно увеличилась (с 341±59 до 345±57 мкм, p=0,000) в фовеоле, а также во всех секторах (p<0,05), кроме назального в 3 мм от центра фовеолы (p=0,05). После ПЛИТ она достоверно увеличилась во всех секторах (все p<0,05), кроме верхнего (p=0,124) и темпорального (p=0,103) в 3 мм от центра фовеолы, а также в самой фовеоле (с 343±58 до 341±60 мкм, p=0,519). Достоверной разницы в толщине хориоидеи в макуле между группами после лечения не выявлено (все p>0,05).

<br><b>Заключение:</b> Увеличение фовеальной толщины хориоидеи у пациентов с ПЗУ после ПЛИТ и ЛЭ предполагает участие сосудистой оболочки в механизмах гипотензивного ответа на лечение.

Решение проблемы закрытого угла передней камеры играет ключевую роль в профилактике развития закрытоугольной глаукомы.

<br><b>Цель:</b> Сравнить эффективность раннего выполнения периферической лазерной иридотомии на стадии «подозрение на первичное закрытие угла» с таковой при начальной стадии первичной закрытоугольной глаукомы.

<br><b>Методы:</b> Представлен клинический случай заболевания первичного закрытия угла у пациента с подозрением на первичное закрытие угла после периферической лазерной иридотомии на правом глазу и с первичной закрытоугольной глаукомой на левом глазу после периферической лазерной иридотомии, селективной лазерной трабекулопластики, факоэмульсификации катаракты с имплантацией интраокулярной линзы. Выполнено детальное обследование в динамике, включая методы визуализации переднего и заднего сегментов глаза.

<br><b>Результаты:</b> (Ч)ерез 2,5 года на правом глазу внутриглазное давление 13 мм рт. ст. без гипотензивных препаратов, угол передней камеры сохраняет расширенный после периферической лазерной иридотомии профиль (до 30°), признаков развития первичной закрытоугольной глаукомы не зафиксировано. На левом глазу угол передней камеры остается закрытым (9°) при внутриглазном давлении 24 мм рт. ст. на максимальном гипотензивном режиме. Несмотря на отсутствие прогрессирования глаукомной оптической нейропатии, риск перехода первичной закрытоугольной глаукомы из начальной стадии в развитую сохраняется в связи с наличием гониосинехий и возможных флюктуаций внутриглазного давления.

<br><b>Заключение:</b> (Э)ффективность периферической лазерной иридотомии выше на стадии «подозрение на первичное закрытие угла», что делает целесообразным ее выполнение с целью профилактики развития первичной закрытоугольной глаукомы.

<b>Цель:</b> Сравнить микроциркуляторные изменения у пациентов с начальными стадиями заболевания первичного закрытого угла (ЗПЗУ) и первичной открытоугольной глаукомой (ПОУГ).

<br><b>Методы:</b> В ретроспективном исследовании проанализированы данные 60 глаз с ЗПЗУ, 30 — с ПОУГ и 30 — без офтальмопатологии. У всех пациентов определена плотность капиллярной сети (VD) в области диска зрительного нерва (ДЗН) и перипапиллярной сетчатки (wiVD Disc), а также во внутренних слоях фовеа и парафовеа (wiVD Macula) и их различных секторах путем оптической когерентной томографии с функцией ангиографии (ОКТА). Оценивалась корреляция VD с аксиальной длиной (AL), глубиной передней камеры (ACD), толщиной хрусталика (TL) и роговично-компенсированным внутриглазным давлением (ВГДрк).

<br><b>Результаты:</b> Показатель wiVD Disc при ЗПЗУ (42,47±4,23%) был ниже, чем при ПОУГ (47,46±2,10%; p<0,001), но значимого отличия для wiVD Macula не получено: 41,71±4,55 и 39,29±2,46% соответственно (p=0,47). При обоих заболеваниях все параметры ОКТА были ниже, чем в норме: p=0,000 как для wiVD Disc, так и для wiVD Macula. WiVD Disc коррелировала с ACD как при ЗПЗУ (r=0,724; p=0,012), так и при ПОУГ (r= 0,685; p=0,012), но с ВГДрк корреляция выявлена только при ЗПЗУ (r= –0,670; p=0,033). Наибольшее количество обратных корреляций обнаружено между TL и VD как для wiVD Disc (r= –0,714; p=0,006), так и по данным макулярных сканов (в пара- и перифовеа).

<br><b>Заключение:</b> Параметры ОКТА достоверно отличаются от нормы уже в начальную стадию при обоих заболеваниях. При ЗПЗУ выявлено достоверное по сравнению с ПОУГ снижение микроциркуляции в перипапиллярной сетчатке, что имело обратную корреляцию с ВГДрк, а также отмечена обратная корреляция параметров ОКТА в ДЗН и макуле с толщиной хрусталика.

<b>Целью</b> настоящей работы является обзор литературных данных, посвященный роли оптической когерентной томографии в диагностике заболеваний закрытого угла передней камеры глаза. Представлен анализ применения современных технических устройств для проведения оптической когерентной томографии переднего отрезка глаза (AS-OST) и моделей с частотно-модулируемым источником (Swept Source). Появление новых технологий визуализации, таких как SS-OCT, способствует пониманию патогенеза заболеваний первичного закрытия угла передней камеры глаза. Визуализация структур переднего сегмента глаза представляет собой важную часть стратегии, направленной на решение проблемы выявления факторов риска, диагностику, мониторинг и оценку эффективности лечения болезней первичного закрытия угла передней камеры глаза. Качественный и количественный анализ данных на основе оптической когерентной томографии существенно повышает точность диагностики, что, несомненно, играет ключевую роль в выборе тактики лечения закрытого угла передней камеры. При интерпретации результатов исследований следует принимать во внимание сильные и слабые стороны традиционных методов и недавно разработанные технологии.

<br><b>Заключение:</b> (О)птическая когерентная томография переднего отрезка глаза является эталоном в современной диагностике и оценке эффективности лечения заболеваний первичного закрытия угла глаза с учетом патогенетических механизмов.

Цель исследования. Оценка эффективности оптимального в период пандемии COVID-19 обследования больных глаукомой, включающего один из наиболее безопасных методов тонометрии [транспальпебральной (ТПБ), контурной динамической (КДТ) и точечной контактной тонометрии с использованием тонометра Icare (rebound tonometry, RBT)] в сочетании со спектральной оптической когерентной томографией (СОКТ) и ОКТ с функцией ангиографии (ОКТ-А). Материал и методы. В ходе исследования было обследовано 65 пациентов с первичной открытоугольной глаукомой, обратившихся в Центр офтальмологии ФМБА в период пандемии. Они обследованы с применением трех методов тонометрии: RBT, КДТ и ТПБ. У всех больных исследовали центральную толщину роговицы, проводили периметрию, ОКТ и ОКТ-А с оценкой плотности сосудов (VD) поверхностного плексуса в макуле (whole image macula) и перипапиллярной сетчатке (ППС). Результаты. Выявлена высокая корреляция между результатами, полученными с использованием RBT, КДТ и ТПБ-тонометрии. Ни один из методов не показал корреляцию внутриглазного давления (ВГД) с толщиной роговицы. Получены корреляции между ВГД и параметрами ОКТ-А: ВГДТПБ и VD ППС в нижневисочном секторе (r= –0,386; p=0,027), ВГДRBT и VD whole image macula (r= –0,69; p=0,019) и в нижней гемисфере макулы (r= –0,75; p=0,008), а также между амплитудой глазного пульса (ocular pulse amplitude, OPA) и VD в нижней гемисфере макулы (r=0,380; p=0,039). Параметры ОКТ-А имели умеренную, но достоверную корреляцию с периметрическими индексами. Заключение. Методы тонометрии (ТПБ, КДТ и RBT) характеризуются высокой корреляцией между собой и отсутствием корреляции с толщиной роговицы. Показатели ВГД, измеренные с помощью разных методов, особенно RBT, коррелируют с параметрами ОКТ-А, а последние — с периметрическими индексами. Сочетание указанных методов тонометрии с СОКТ и ОКТ-А оптимально для обследования больных в период пандемии.

Наружные ретинальные тубуляции (НРТ) сетчатки развиваются на поздних стадиях возрастной макулярной дегенерации (ВМД), ассоциируются с низкой остротой зрения, выраженной потерей фоторецепторов, наличием хориоидальной неоваскуляризации (ХНВ) и географической атрофией. Несмотря на частое обнаружение НРТ с помощью оптической когерентной томографии (ОКТ), их роль в процессе атрофии наружной сетчатки и дегенеративных изменений фоторецепторов остается неопределенной. Цель исследования. Проследить эволюцию НРТ при хориоидальной неоваскуляризации, ее экссудативной и рубцовой формах. Материал и методы. В ретроспективное исследование включены 340 пациентов [235 (69%) женщин и 105 (31%) мужчин; средний возраст - 76±7,4 года] с ВМД (267 глаз с сухой формой и 174 глаза с ХНВ: 92 глаза - с экссудативной ВМД, 82 глаза - с рубцовой стадией заболевания). Наряду с ОКТ всем больным проведена ОКТ с функцией ангиографии. В 10 случаях больным с экссудативной ВМД выполнено динамическое наблюдение на фоне введения афлиберцепта. Результаты. НРТ выявлены в 37 глазах 32 пациентов (26%), причем у всех больных имелась ХНВ: в 13 глазах (14,1%) - экссудативная форма (1-я группа), в 24 глазах (29,3%) - рубцовая стадия заболевания (2-я группа; p=0,013). По типу и морфологии НРТ не различались между группами. Чаще всего наблюдались закрытые, т. е. сформированные, НРТ (92% в 1-й группе, 88% во 2-й группе). У всех больных НРТ ассоциировалась с деструкцией эллипсоидной зоны. В одном случае выявлено увеличение размера НРТ соответственно объему кистозного макулярного отека. Только у одного из 10 пациентов отмечено исчезновение НРТ через 3 мес после введения афлиберцепта, что не сопровождалось повышением остроты зрения. Заключение. НРТ чаще встречаются на поздних стадиях ВМД, являясь индикатором глубокого деструктивного процесса в фоторецепторах. В случаях экссудативной ВМД НРТ служат неблагоприятным функциональным прогностическим маркером.

В обзоре приводятся данные об особенностях новой коронавирусной инфекции, вызванной SARS-CoV-2, и о возможности ее передачи через глазную поверхность и слезную жидкость. Анализируются сведения о поражении глаз при COVID-19 и приводятся результаты системного мета-анализа на эту тему. Автор рассматривает систему мер по организации работы офтальмолога в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации, связанной с пандемией COVID-19. Рассмотрены пути профилактики распространения инфекции между пациентами и медицинским персоналом. Систематизированы рекомендации по обработке медицинского оборудования.

Цель: оценить роль спектральной оптической когерентной томографии (SD-OCT) относительно оценки параметров слоя нервных волокон сетчатки (RNFL) и комплекса ганглиозных клеток (GCC) в диагностике первичной закрытоугольной глаукомы (ПЗУГ) и первичной открытоугольной глаукомы (ПОУГ). Материалы и методы. В проспективном исследовании обследованы 131 пациент с ПЗУГ и ПОУГ в течение 72 месяцев с последующими посещениями каждые 6 месяцев. Прогрессирование функционального дефекта по данным поля зрения (VF) было выявлено c помощью программного обеспечения Guided Progression Analysis (GPA) анализатора поля зрения Humphrey, а структурные изменения – с помощью SD-OCT; при этом измерялся значительный отрицательный тренд RNFL и GCC. Использован метод Каплана-Мейера с расчетом логарифмического рангового критерия для сравнения диагностической точности истончения RNFL и GCC для сравнения прогрессирования глаукомы между ПЗУГ и ПОУГ. Результаты. Прогрессирование выявлено в 57% глаз с ПОУГ и 59% глаз с ПЗУГ. Скорость истончения RNFL (-2,95 ± 1,85 мкм / год) и GCC (-3,22 ± 2,96 мкм / год) была значительно выше в глазах с прогрессированием ПЗУГ по сравнению с ПОУГ (-1,64 ± 2,00 мкм / год (p = 0,018) и - 1,74 ± 2,05 мкм / год (p = 0,046) соответственно)). Прогрессирование было связано с исходной PSD при обоих подтипах глаукомы, в то время как только при ПЗУГ – с продолжительными колебаниями ВГД (предел> 5,2 мм рт.ст.) и толщины хрусталика (предел> 4,92 мм) и только при ПОУГ – с объемом фокальных потерь о GCC (предел > 1,5%). При ПЗУГ скорость ухудшения зрительных функций коррелировала со скоростью истончения GCC (r = 0,330 p = 0,027), но не со скоростью истончения RNFL (r = -0,010 p = 0,79), в то время как при ПОУГ она значительно коррелировала как со скоростью истончения RNFL (r = 0,296 p = 0,039), так и GCC (r = 0,359 p = 0,011). У пациентов с ПЗУГ с прогрессирующим истончением GCC функциональное прогрессирование было обнаружено раньше (лог-ранговый критерий p <= 0,001), чем у пациентов с прогрессирующим истончением RNFL (лог-ранговый критерий p = 0,457), в то время как для ПОУГ эти результаты были p = 0,012 и p <= 0,001 для истончения GCC и RNFL, соответственно. Заключение. SD-OCT играет важную роль в определении прогрессирования ПЗУГ. В отличии от ПОУГ, при ПЗУГ истончение GCC как критерий прогнозирования функциональных потерь лучше, чем истончение RNFL.

Цель. Изучить факторы, влияющие на эндотелий роговицы, после проведения селективной лазерной трабекулопластики (СЛТ) у больных с первичной открытоугольной глаукомой (ПОУГ) и первичной закрытоугольной глаукомой (ПЗУГ). Материалы и методы. В данное проспективное интервенционное исследование были включены 56 пациентов (56 глаз) с ПОУГ и 55 пациентов (55 глаз) с ПЗУГ. У всех пациентов проводилась стандартная СЛТ. Пациента с ПЗУГ не менее чем за 2 месяца до проведения СЛТ предварительно была выполнена периферическая лазерная иридотомия. Перед проведением СЛТ оценивались плотность эндотелиальных клеток (ECC), их плеоморфизм и полимегатизм, а также через 1 час, 1 день, 1 неделю, 1 месяц, 3 месяца и 6 месяцев после СЛТ при помощи метода конфокальной микроскопии. Множественный регрессионный анализ применялся для определения факторов, влияющих на ECC в отдаленном периоде после проведения СЛТ. Результаты. В обоих группах средний показатель ECC после СЛТ значительно снизился по сравнению с исходным. У пациентов с ПОУГ восстановление эндотелия роговицы происходило спустя 1 месяц, в то время как в группе с ПЗУГ повреждение эндотелия сохранялось на протяжении всего периода исследования. Согласно результатам множественного регрессионного анализа, исходный показатель ECC (β=0.891, p=0.000 при ПОУГ и β=0.706, p=0.000 при ПЗУГ) и возраст пациента (β=−0.227, p=0.000 при ПОУГ и β=−0.196, p=0.000 при ПЗУГ) являлись общими для обеих форм глаукомы факторами риска, влияющими на ECC, в то время как исходная глубина передней камеры (β=0.254, p=0.000) – только для ПЗУГ. Продолжительность лечения (β=−0.317, p=0.043 при ПОУГ и β=−0.302, p=0.047 при ПЗУГ) и отложения пигмента на эндотелии роговицы при ПЗУГ (β=−0.326, p=0.019) были также отнесены к факторам риска, но определенным только в однофакторном анализе. Заключение. Возраст пациента и исходный показатель ECC являются факторами риска повреждения корнеального эндотелия после СЛТ при ПОУГ и ПЗУГ. Мелкая передняя камера также может повлиять на эндотелий роговицы у пациентов с ПЗУГ. Эти данные следует иметь в виду при выборе тактики лечения глаукомы.

Цель: установить морфологические и функциональные параметры для прогнозирования эффективности интравитреальных введений (ИВВ) ранибизумаба при макулярном отеке вследствие окклюзии вены сетчатки и разработать математическую модель для персонализированных алгоритмов лечения. Материал и методы. В данное ретроспективное исследование вошли 98 пациентов (98 глаз) с макулярным отеком, получавших ИВВ ранибизумаба и находившихся под наблюдением в течение 12 месяцев. Спектральная оптическая когерентная томография и оценка максимально корригируемой остроты зрения (МКОЗ) проводились каждые 3 месяца. Предикторы исхода лечения рассчитывались на основе логистического регрессионного анализа. Результаты: наиболее значимыми прогностическими факторами для долгосрочной МКОЗ были исходная МКОЗ (OR 11,1, p = 0,001), объем фовеа (OR 10,8, p = 0,001), разрушение внешней пограничной мембраны (OR 15,8, p = 0,001), внутренних / внешних сегментов фоторецепторов (OR 11,1, p = 0,001) и пигментного эпителия сетчатки (OR 9,1, p = 0,001). Также было обнаружено, что МКОЗ после проведенного лечения коррелировала с высотой серозной отслойки сетчатки (SRD) ( r = -0,4, p = 0,001), толщиной комплекса ганглиозных клеток сетчатки ( r = + 0,3, p = 0,01) и фокальной потерей ганглиозных клеток ( r= -0,3, p = 0,005). Пациентам без SRD потребовалось меньше инъекций ранибизумаба (3,8 ± 1,1) для резорбции макулярного отека по сравнению с пациентами с SRD (5,7 ± 1,2, p = 0,03). Получена математическая модель для прогнозирования и индивидуального подхода к терапии ранибизумабом (точность 89%). Заключение. Эффективность ИВВ ранибизумаба зависит от исходных морфологических и функциональных изменений. Полученная математическая модель позволяет прогнозировать результаты терапии, устанавливать индивидуальные алгоритмы для повышения эффективности лечения и предотвращать развитие низких зрительных функций, что соответствует принципам предиктивной, профилактической и персонализированной медицины.

Хориоидальная эффузия - осложнение, сопрово- ждающее как хирургические вмешательства, так и офтальмопатии преимущественно воспалительной этиологии. Выход белков из просвета хориокапилляров и снижение внутриглазного давления относительно давления в эписклеральных венах приводят к отслойке сосудистой оболочки. Цель. Проанализировать причинно-следственную связь между хо- риоидальной эффузией и местным применением ингибиторов карбоангидразы на клиническом примере. Материал и методы. Демонстрируется клинический случай развития односторонней рецидивирующей хориоидальной эффузии спустя 13 лет после синустрабекулэктомии на фоне использования ингибитора карбоангидразы. Первый эпизод хориоидальной эффузии индуцирован фиксированной комбинацией бринзоламида с тимололом, рецидив же спровоцирован применением дорзоламида. Клиническая картина сопровождалась значительным снижением остроты зрения на фоне резкой гипотонии и выраженной десцеметопатии. С помощью ультразвукового В-сканирования выявлена отслойка сосудистой оболочки. После отмены ингибиторов карбоангидразы, применения противовоспалительных и циклоплегических препаратов удалось достигнуть прилегания сосудистой оболочки. Результаты. Данный клинический случай наглядно демонстрирует причинно-следственную связь между хориоидальной эффузией и местным применением ингибиторов карбоангидразы. Своевременная медикаментозная терапия позволила избежать хирургического вмешательства. В последующем внутриглазное давление повысилось. Для его снижения был назначен бримонидин, на фоне которого офтальмотонус нормализован, а клиническая картина стабилизировалась. Заключение. Цилиохориоидальная эффузия может возникать в глазах с первичной закрытоугольной глаукомой даже через несколько лет после оперативного лечения на фоне применения данной группы гипотензивных средств. Необходимо взвешенно подходить к вопросу применения ингибиторов карбоангидразы в каждом конкретном случае, в том числе при первичной закрытоугольной глаукоме.

Целью настоящей работы является обзор литературных данных, посвященный роли оптической когерентной томографии в диагностике заболеваний закрытого угла передней камеры. Представлен анализ применения современных технических устройств — оптической когерентной томографии заднего отрезка глаза, моделей с частотно-модулируемым источником (Swept Source). Появление новых технологий визуализации, таких как SS-OCT, способствует пониманию патогенеза заболеваний первичного закрытия угла передней камеры с точки зрения вовлечения в процесс сосудистой оболочки глаза. Более толстая сосудистая оболочка в макулярной зоне может быть анатомическим фактором риска развития заболеваний закрытого угла. Расширение аномально толстой хориоидеи в сочетании с особенностями строения переднего сегмента на глазах с короткой аксиальной длиной, в том числе на фоне психоэмоционального стресса, может привести к приступу закрытия угла. Визуализация структур заднего сегмента глаза представляет собой важную часть стратегии с целью выявления факторов риска, диагностики, мониторинга и оценки эффективности лечения болезней первичного закрытия угла. Качественный и количественный анализ данных на основе оптической когерентной томографии существенно повышает точность диагностики, позволяет прогнозировать течение заболевания и определять его прогрессирование. Это играет ключевую роль в выборе тактики лечения закрытого угла передней камеры. В обзоре рассмотрено влияние местных гипотензивных препаратов на сосудистую оболочку глаза. Заключение. Оптическая когерентная томография является эталоном в современной диагностике и оценке эффективности лечения заболеваний первичного закрытия угла, позволяя лучше понять патогенез заболевания и его комплексный характер. Визуализация повышает возможности точной диагностики и правильного выбора тактики лечения.

Цель – изучить изменения толщины роговицы после селективной лазерной трабекулопластики (СЛТ) при первичной открытоугольной глаукоме (ПОУГ) и закрытоугольной глаукоме (ПЗУГ) после предварительно выполненной периферической лазерной иридотомии (ПЛИТ) и определить влияние биомеханических свойств роговицы на прогноз операции. Материал и методы. В проспективном исследовании в течение 6 мес наблюдали 68 глаз с начальной ПЗУГ после ПЛИТ и 74 глаза с начальной ПОУГ. В качестве предикторов эффективности СЛТ изучены роговично компенсированное внутриглазное давление (ВГДрк), корнеальный гистерезис (КГ), фактор резистентности роговицы (ФРР) и центральная толщина роговицы (ЦТР). Под эффективностью СЛТ понимали снижение ВГДрк, равное или более 20% от исходного, без дополнительной местной гипотензивной терапии и/или повторных СЛТ. Результаты. При обеих формах глаукомы происходило увеличение ЦТР через 1 ч после СЛТ (567±24,08 мкм, р=0,001 при ПОУГ и 572±21,41мкм, р=0,000 при ПЗУГ), которое сохранялось при ПЗУГ дольше 1 мес. ЦТР коррелировала с энергией лазера на всех этапах обследования как при ПОУГ, так и при ПЗУГ. Определены предикторы неудачи СЛТ: более низкий КГ (р=0,000 при ПЗУГ и р=0,001 при ПОУГ), а также более высокий исходный уровень ВГД (р=0,010 при ПЗУГ и р=0,016 при ПОУГ) и ФРР (р=0,003 при ПЗУГ и р=0,005 при ПОУГ) и меньшая ЦТР (р=0,023 при ПЗУГ и р=0,026 при ПОУГ). Меньшие размеры угла передней камеры (УПК) являлись предиктором неудачи только при ПЗУГ (р=0,011). Заключение. СЛТ приводит к увеличению ЦТР, которое сохраняется дольше при ПЗУГ, чем при ПОУГ, и коррелирует с уровнем энергии лазерного воздействия. Более низкий КГ и исходно более высокий уровень офтальмотонуса являются общими для обеих форм глаукомы предикторами неудачи СЛТ в отдаленные сроки. При ПЗУГ также имеют неблагоприятное прогностическое значение меньшие размеры УПК.

Цель исследования. Оценить прогрессирование первичной открытоугольной глаукомы (ПОУГ) и исследовать роль в нем ретинальной микроциркуляции. Материал и методы. В проспективном 2-летнем исследовании определена скорость прогрессирования ПОУГ (Rate of Progression) методом периметрии (ROP1) и спектральной оптической когерентной томографии (СОКТ): по истончению слоя нервных волокон сетчатки (СНВС) (ROP2) и ганглиозного комплекса сетчатки (ГКС) (ROP3). Плотность сосудов поверхностного плексуса парафовеа (VD парафовеа) и перипапиллярной сетчатки (VD ППС) оценены методом ОКТ с функцией ангиографии, индекс периферического сопротивления (RI) и скорость кровотока в задних коротких цилиарных артериях (ЗКЦА) и центральной артерии сетчатки (ЦАС) — методом цветового допплеровского картирования. Предикторные свойства каждого показателя рассчитывали по площади под ROC-кривой (AUC). Результаты. Прогрессирование выявлено в 9,8% случаев методом периметрии и в 19,7% — методом ОКТ. Сочетание двух методов повысило частоту выявления прогрессирования до 32,8%. Циркуляторные параметры: VD парафовеа (AUC 0,70±0,07), VD ППС (0,715±0,07), ЗКЦА RI (0,801±0,12) ЦАС RI (0,798±0,11) — имели столь же высокие предикторные свойства, как и максимальное внутриглазное давление (ВГД) (0,79±0,05), корнеальный гистерезис (0,755±0,07), толщина внутренних слоев парафовеа (0,728±0,07) и СНВС (0,692±0,06). Выявлены корреляции ROP1 с максимальным ВГД (p=0,01), ROP2 — cо скоростью кровотока в ЗКЦА (p=0,01), VD парафовеа — с корнеальным гистерезисом (p=0,01), а толщины ГКС — с перфузионным давлением (p=0,01). Заключение. Полученные данные демонстрируют важность сочетания периметрии с ОКТ для выявления прогрессирования глаукомы и указывают на его связь со снижением глазной гемоперфузии.

Цель исследования — сравнить факторы, ассоциированные с прогрессированием первичной открытоугольной (ПОУГ) и закрытоугольной глаукомы (ПЗУГ). Материал и методы. В проспективном исследовании проанализированы клинические данные больных с ПЗУГ и ПОУГ, наблюдавшихся в течение 6 лет. Прогрессирование глаукомной оптиконейропатии (ГОН) определено методом периметрии и спектральной оптической когерентной томографии (ОКТ). Значение каждого диагностического показателя (z-значение) рассчитывали с использованием критерия Уилкоксона—Манна—Уитни и площади под ROC-кривой (AUC) для выявления показателей, достоверно ассоциированных с прогрессированием ГОН в обеих группах больных. Результаты. Прогрессирование ГОН выявлено методом ОКТ в 47,3% при ПЗУГ и 52,46% при ПОУГ, по данным периметрии: в 21,8 и 23% соответственно. Общими факторами, ассоциированными с прогрессированием при обеих формах глаукомы, были возраст (AUC 0,7, z –1,9 при ПЗУГ и AUC 0,7, z –2,9 при ПОУГ) и максимальный уровень внутриглазного давления (ВГД) (0,7; –2,7 при ПЗУГ и 0,79; –5,4 при ПОУГ). Прогрессирование ПЗУГ связано с размерами хрусталика (0,7; –2,4), субфовеальной (0,8; –3,3) и перипапиллярной (0,79; –3,2) хориоидеи, индексом сопротивления (RI) в вортикозных венах (0,81; –3,3) и конечной диастолической скоростью кровотока в них (0,83; 3,2). Прогрессирование ПОУГ связано с тонкой перипапиллярной (0,75; 2,6) и субфовеальной хориоидеей (0,74; 2,5) и RI в центральной артерии сетчатки (0,79, –2,0) и задних коротких цилиарных артериях (0,8; –2,3), а также с исходной толщиной слоя нервных волокон (СНВС): 0,69; 2,9. Заключение. В прогрессировании ПОУГ и ПЗУГ имеется лишь два общих фактора — возраст и максимальный уровень ВГД. В развитии ПЗУГ особую роль играют размер хрусталика, венозная дисфункция и расширение хориоидеи, а при ПОУГ — исходное состояние СНВС, снижение артериального кровотока и истончение хориоидеи.

Цель исследования — Определить предикторы прогрессирования первичной открытоугольной глаукомы (ПОУГ) с целью эффективного мониторирования и персонализированного подхода к лечению. Данный постулат является неотъемлемым принципом предиктивной превентивной персонализированной медицины (PPPM), целью которой является прогнозировать развитие / прогрессирование заболевания и целенаправленно предотвращать его, предоставляя ориентированное на конкретного пациента лечение.

Актуальность. Способность антиглаукомных препаратов улучшать глазную гемоперфузию относится к важным аспектам их действия. Тафлупрост — первый аналог простагландинов, не содержащий консервантов. Эффективность и безопасность тафлупроста, а также его фиксированной комбинации (ФК) тафлупрост/тимолол была продемонстрирована в ходе рандомизированных многоцентровых исследований. Однако в литературе отсутствуют данные о влиянии тафлупроста и его ФК на перипапиллярный и макулярный кровоток. Цель. Проанализировать влияние тафлупроста и тафлопрост/тимолола на микроциркуляцию в ДЗН, перипапиллярной сетчатке и макуле. Пациенты и методы. Оптическая когерентная томография – ангиография (ОКТ-А) была выполнена в динамике с интервалом в неделю у 36 больных (36 глаз) с впервые выявленной начальной стадией первичной открытоугольной глаукомы (ПОУГ): из них в 12 случаях для лечения использовали тафлупрост, в 12 случаях — тафлупрост/тимолол, 12 пациентов (12 глаз) оставались без лечения (контрольная группа). Изменение ВГД, среднего перфузионного давления (ПД) глаза и показателей плотности сосудистого русла (vessel density, VD) внутри диска зрительного нерва (inside disc), а также в перипапиллярной сетчатке и макуле, были оценены методом сравнения парных повторных наблюдений путем анализа медианы приростов. Результаты. В группе пациентов, использовавших Тафлупрост, было выявлено снижение ВГД на 19,4 % и увеличение ПД на 8,7 % по сравнению с исходным уровнем. При лечении фиксированной комбинацией тафлупрост/тимолол эти цифры составили 43 и 30,1 %, соответственно. Показатели ОКТ-А достоверно не менялись, за исключением VD inside Disc: при применении тафлупроста медиана прироста составила –2,28 (p = 0,02), ФК тафлупрост/тимолол — –1,82 (p = 0,03). Эти изменения наблюдались у 11 из 12 больных в каждой группе, принимавшей лечение. У пациентов контрольной группы все показатели остались без изменения. Заключение. Результаты данного исследования показали снижение плотности микроциркуляторного русла в ДЗН у пациентов с начальной глаукомой на фоне закапывания тафлупроста или его ФК. Это можно объяснить восстановлением ауторегуляции глазного кровотока в условиях выраженного гипотензивного эффекта препаратов.

Цель. Оценить эффективность селективной лазерной трабекулопластики (СЛТ) в лечении больных с первичной закрытоугольной глаукомой (ПЗУГ), ранее перенесших лазерную иридотомию, в отдаленном периоде и сравнить ее с таковой при первичной открытоугольной глаукоме (ПОУГ). Материал и методы. В проспективное исследование были включены 60 пациентов с начальной стадией ПЗУГ после лазерной иридотомии и 64 пациент с начальной стадией ПОУГ. Эффективность гипотензивного действия СЛТ оценивалась по снижению ВГД на 20% без применения местных гипотензивных препаратов. Скорость прогрессирования глаукомной оптиконейропатии (ГОН) до СЛТ и скорость прогрессирования ГОН после СЛТ оценивали в обеих группах по изменению средней световой чувствительности (MD), толщины слоя нервных волокон сетчатки (СНВС) и ее ганглиозного комплекса (ГКС). Результаты. После проведения СЛТ отмечалось значительное снижение ВГД в обеих группах. У 30% пациентов с ПЗУГ и 19% пациентов с ПОУГ отмечалось прогрессирование согласно данным периметрии, а у 49% пациентов с ПЗУГ и 40% с ПОУГ отмечалось прогрессирование согласно данным ОКТ. После СЛТ скорость прогрессирования была снижена с -0,14 ± 0,39 дБ / год до -0,08 ± 0,48 дБ / год, p = 0,034 при ПЗУГ и с -0,09 ± 0,36 дБ / год до -0,04 ± 0,43 дБ / год, p = 0,021 при ПОУГ. Согласно тренду RNFL, скорость прогрессирования снизилась с -1,86 ± 2,9 мкм / год до -1,38 ± 2,2 мкм / год, p = 0,039 и с -1,24 ± 2,23 мкм / год до -0,76 ± 1,73 мкм / год. год, p= 0,037 при ПЗУГ и ПОУГ соответственно, и согласно тренду GCC, скорость прогрессирования снизилась с -1,88 ± 2,9 мкм / год до -1,34 ± 2,0 мкм / год, p = 0,040 и с -1,35 ± 2,16 мкм / год до -0,91 ± 1,86 мкм / год, p = 0,040, при ПЗУГ и ПОУГ соответственно. Скорость прогрессирования была значительно быстрее при ПЗУГ, чем при ПОУГ, между 2 и 6 годами после проведения СЛТ: -0,15 ± 0,46 дБ / год и 0,02 ± 0,38 дБ / год ( p = 0,042). Однако по данным ОКТ значимых различий не было. Заключение. СЛТ является достаточно эффективным методом лечения при ПОУГ и ПЗУГ после ЛИТ в краткосрочном периоде и может предотвратить функциональное и структурное ухудшение в долгосрочной перспективе.

Актуальность: сосудистые факторы могут быть вовлечены в развитие глаукомы высокого давления (HTG) и глаукомы нормального давления (NTG); однако они могут быть не совсем одинаковыми. Вегетативная дисфункция, характеризующаяся вариабельностью сердечного ритма (ВСР), является одной из возможных причин снижения среднего глазного перфузионного давления (ГПД). Цель: сравнить изменение показателей ВСР у пациентов с HTG и NTG после холодовой провокационной пробы (ХПП). Методы: ГПД, суточное артериальное давление и ВСР были изучены у 30 пациентов с NTG, 30 пациентов с HTG и 28 здоровых людей. Оценка состояния сердечно-сосудистой системы проводилась до и после ХПП. Направление и величину средних групповых сдвигов параметров ВСР после ХПП оценивали методом сравнения линий регрессии с целью выявления различий между группами. Результаты: ГПД и минимальное суточное диастолическое артериальное давление были снижены у пациентов с HTG и NTG по сравнению со здоровыми субъектами. До ХПП не было разницы в ГПД между HTG и NTG. Однако все параметры ГПД отражали преобладание симпатической иннервации у пациентов с глаукомой по сравнению со здоровыми субъектами (P <0,05). До ХПП стандартное отклонение интервалов NN (SDNN) ГПД было ниже в HTG по сравнению с NTG, 27,2 ± 4,1 мс и 35,33 ± 2,43 мс (P = 0,02) соответственно. После ХПП SDNN снизился в NTG на 1,7 мс и увеличился в HTG и у здоровых субъектов на 5,0 мс и 7,09 мс соответственно (P<0,05). Анализ относительного сдвига других параметров ГПД после ХПП также выявил значительную разницу между HTG и NTG в отношении преобладания симпатической иннервации в NTG по сравнению с HTG. Заключение: у пациентов с NTG нарушение вегетативной нервной системы выражено сильнее, чем у пациентов с HTG, что проявляется активацией симпатической нервной системы в ответ на ХПП. Это наблюдение относится к патогенезу NTG и предполагает использование оценки ПГД для диагностики и мониторинга глаукомы.

Цель. Оценить эффективность селективной лазерной трабекулопластики (СЛТ) в лечении больных с первичной закрытоугольной глаукомой (ПЗУГ), ранее перенесших лазерную иридотомию, в отдаленном периоде и сравнить ее с таковой при первичной открытоугольной глаукоме (ПОУГ). Материал и методы. Оценка гипотензивной эффективности СЛТ (снижение ВГД ≤21 мм рт.ст. без местных гипотензивных препаратов) выполнена на 68 глазах с начальной стадией ПЗУГ в сроки, не ранее месяца после лазерной иридотомии, и 74 глазах с ПОУГ. Также учитывалось количество гипотензивных препаратов, необходимых для снижения ВГД ≤21 мм рт.ст. после операции. Скорость прогрессирования глаукомной оптиконейропатии (ГОН) оценивали по изменению средней световой чувствительности (MD), толщины слоя нервных волокон сетчатки (СНВС) и ее ганглиозного комплекса (ГКС). Период наблюдения составил 6 лет. Эффективность СЛТ оценивали с помощью анализа Каплана-Мейера. Параметры для различия успешной и неудачной СЛТ были определены с помощью AUC. Прогностические факторы, влияющие на исход СЛТ, были определены с использованием регрессии Кокса. Результаты. Коэффициент успеха составил 87 % в обеих группах за один год и снизился до 4 % в группе пациентов с ПЗУГ и до 6 % с ПОУГ через шесть лет. Корнеальный гистерезис (OR = 0,367, р=0,005 для ПЗУГ, OR =0,446, р =0,008 для ПОУГ) и возраст (OR = 1,182, p =0,012 для ПЗУГ, OR =1,164, p =0,002 для ПОУГ) были определены в качестве предикторов исхода СЛТ. В ПЗУГ глубина передней камеры до СЛТ была дополнительным предиктором (OR=0,242, р=0,001). Заключение. Эффективность СЛТ в краткосрочном периоде при ПОУГ и ПЗУГ после ЛИТ достаточно высокая, однако в долгосрочном периоде эффективность – значительно ниже. Корнеальный гистерезис, возраст и количество гипотензивных глазных капель до СЛТ являются значимыми прогностическими факторами успеха лечения обеих форм глаукомы. При ПЗУГ глубина передней камеры до СЛТ является дополнительным прогностическим фактором успеха СЛТ.

Цель. Сравнение диагностической значимости структурных параметров, плотности капиллярного русла, измеряемой с помощью оптической когерентной томографии с функцией ангиографии (ОКТ-А), и электрофизиологических исследований в диагностике первичной открытоугольной глаукомы (ПОУГ). Методы. У 35 здоровых участников и 90 пациентов с ПОУГ были измерены полная относительная плотность капилляров (wiVD) диска зрительного нерва (ДЗН), относительная плотность капилляров для различных секторов перипапиллярной и макулярной области, толщина слоя нервных волокон сетчатки (СНВС), средняя толщина ганглиозного клеточного комплекса (ГКК), паттерн-электроретинограммы (ПЭРГ) и паттерн-вызванные зрительные потенциалы (ПЗВП). С целью дифференциации глаз с ПОУГ на ранней стадии от здоровых глаз и между стадиями заболевания проводилась оценка площади под ROC-кривой. Результаты. Глаза с начальной ПОУГ наиболее значимо отличались от здоровых глаз по следующим параметрам: амплитуде P50 транзиторной ПЭРГ, 1˚ (площадь под ROC-кривой 0,93, p=0,002), компоненту P1 ПЭРГ устойчивого состояния (площадь под ROC-кривой 0,92, p=0,003), амплитуде P100 ПЗВП, 1˚ (площадь под ROC-кривой 0,84,p=0,013), полной относительной плотности капиллярной сети (wiVD) в поверхностном плексусе фовеа и парафовеа (площадь под ROC-кривой 0,80, p=0,001), полной относительной плотности капиллярной сети в ДЗН и перипапиллярной сетчатке (площадь под ROC-кривой 0,74, p=0,016) и толщиной ГКК (площадь под ROC-кривой 0,74, p=0,016). Глаза с начальной ПОУГ отличались от ПОУГ в развитой и далекозашедшей стадии по следующим параметрам: плотности капиллярной сети в нижневисочной зоне перипапиллярной сетчатки (площадь под ROC-кривой 0,94, p<0,0001) и объему фокальных потерь ГКК (площадь под ROC-кривой 0,92, p<0,001). Заключение. Полученные результаты показывают важность измерения параметров микроциркуляции в ма-кулярной области наряду с ПЭРГ и ПЗВП для ранней диагностики глаукомы. Плотность капиллярной сети в нижневисочной области перипапиллярной сетчатки и объем фокальных потерь ГКК являются важными показателями для мониторинга заболевания. Включение ОКТ-А, ПЭРГ и ПЗВП в диагностику глаукомы может способствовать раннему выявлению и мониторингу заболевания.

Цель: изучить особенности глазной перфузии в свете имеющейся первичной сосудистой дисрегуляции при глаукоме нормального давления (ГНД). Методы: обследовано 30 больных ГНД и 19 лиц контрольной группы. Наряду с традиционным офтальмологическим обследованием, включающим методы визуализации диска зрительного нерва (ДЗН) и сетчатки, определено перфузионное давление, выполнено суточное мониторирование АД, исследованы показатели вариабельности сердечного ритма (ВСР) с применением холодовой пробы, выполнено ультразвуковое исследование глазного кровотока. Результаты: обнаружено преобладание симпатической иннервации над парасимпатической у больных ГНД по сравнению с контролем во время проведения холодового теста. Показано, что показатели ВСР тесно связаны с перфузионным давлением и кровотоком в сосудах, питающих ДЗН. Среднее пульсовое АД коррелирует с морфометрическими параметрами ДЗН: Cup volum (r=-0,65, p=0,002); Rim volum (r=0,57, p=0,008) и Ііп.С/D ratio (r=-0,76, p=0,009). АДдиаст при ГНД достоверно ниже, чем в контроле (28,0 ± 8,1 мм рт.ст. и 38,0±7,1 мм рт.ст., соответственно) и коррелирует с толщиной слоя нервных волокон сетчатки (r=0,67, p=0,009). Выводы: изменение показателей вариабельности сердечного ритма у больных ГНД после проведения холодового теста свидетельствует об активации симпатического звена регуляции кровотока и является более информативным, чем определение перфузионного давления.

Цель — изучить связь между формированием биоэлектрического ответа клеточных элементов сетчатки на раздражение паттерн-стимулом и глазным кровотоком. Материал и методы. Электрофизиологические исследования, включая зрительные вызванные потенциалы (ЗВП) на реверсию крупного (1°) и мелкого (0,3°) паттерна, цветовое допплеровское картирование (ЦДК) ретробульбарных сосудов и ОКТ-ангиографию (ОКТ-А) в зоне диска зрительного нерва и перипапиллярной сетчатки, были выполнены у 48 пациентов с начальной первичной открытоугольной глаукомой (ПОУГ), 47 — с развитой ПОУГ и 42 лиц контрольной группы. Изучены корреляции между показателями ЗВП и параметрами ЦДК и ОКТ-А. Результаты. Сравниваемые группы наиболее различались амплитудой показателей Р100 паттерн-ЗВП на мелкий и крупный паттерн и параметрами ОКТ-А: Whole-image Disc Vessel Density (widVD), Peripapillary Vessel Density (pVD), Peripapillary Vessel Density Inferior Temporalis (pVD IT). При начальной глаукоме наблюдалась сильная корреляция между амплитудой Р100 паттерн-ЗВП 1° и pVD IT (r=0,75; p<0,0001), а показатели кровотока в глазной артерии, центральной артерии сетчатки, центральной вене сетчатки и задних коротких цилиарных артериях были ниже нормальных, при этом кровоток в данных сосудах достоверно коррелировал с амплитудой Р100 паттерн-ЗВП (p<0,05). В продвинутых стадиях глаукомы корреляции не выявлены. Заключение. Паттерн-ЗВП — информативный метод диагностики глаукомы, точность которого повышается при исследовании глазного кровотока с применением ОКТ-А.

Цель — исследовать микроциркуляторные и функциональные изменения в макуле у больных с первичной открытоугольной глаукомой (ПОУГ). Материал и методы. У 95 больных с ПОУГ и 42 здоровых лиц исследовали плотность сосудистой сети (Vessel Density Retina, VD) суммарно в фовеа и парафовеа (wiVDRetina) методом ОКТ-ангиографии (ОКТ-А) с помощью SD-OCT AngioVue (RtVue хR Avanti (Optovue, Inc., Fremont, CШA), толщину макулы, а также параметры ганглиозного комплекса сетчатки (ГКС) в ней. Кровоток в ретробульбарных сосудах определяли методом цветового допплеровского картирования (ЦДК). Регистрировали также паттерн-электроретинограмму (ПЭРГ). Изучали корреляции между показателями ПЭРГ, ГКС, толщиной макулы и параметрами ЦДК и ОКТА. Результаты. Aмплитуда t-ПЭРГ Р50 снижалась с 6,1±1,3 мкВ в норме до 2,8±1,6 мкВ (р<0,0001) при начальной глаукоме и до 2,3±1,5 мкВ (p=0,93) в продвинутые стадии. Относительная плотность сосудов капиллярного русла в фовеа — парфовеа уменьшалась с 51,3±3,0% в норме до 45,9±5,0% (р<0,001) при начальной глаукоме и до 41,8±5,0% (р=0,023) в продвинутые стадии. Установлена взаимосвязь между показателями ОКТ-А, ЦДК и морфофункциональными параметрами в норме и при начальной глаукоме. Заключение. Настоящее исследование выявило снижение микроциркуляции в макуле и параметров ПЭРГ в начальной стадии глаукомы. Установлена связь циркуляторных и функциональных расстройств на ранних этапах заболевания.

Цель: Сравнить параметры глазного кровотока и толщины хориоидеи со стандартными структурными параметрами для ранней диагностики глаукомы. Методы: Сравнивались 32 пациента с пре-периметрической стадией глаукомы с 30 здоровыми людьми аналогичного возраста. С помощью оптической когерентной томографии (ОКТ) измеряли толщину комплекса ганглиозных клеток (GCC), слоя нервных волокон сетчатки (RNFL) и индекс объема фокальных потерь (FLV). Также были оценены ретробульбарная скорость кровотока, роговично-компенсированное ВГД (IOPсс) и корнеальный гистерезис (CH) и толщина хориоидеи (CT). Среднее глазное перфузионное давление (MOPP) рассчитывали путем измерения ВГД и среднего артериального давления как MOPP = ([2/3 диастолического АД + 1/3 систолического АД] × 2/3-ВГД). Значение каждого диагностического показателя (z-значение) было рассчитано с использованием метода Уилкоксона–Критерий Манна–Уитни и площадь под кривой (AUC). Результаты: Следующие показатели имели наибольшую AUC и диагностическую ценность (z-значение): средняя скорость кровотока в вортикозных венах (AUC 1,0; z-значение 5,35) и центральной вене сетчатки (0,85; 3,74), диастолическая скорость кровотока в центральной артерии сетчатки (0,73; 2,74) и латеральных задних коротких цилиарных артериях (0,71; 2,53), роговично-компенсированное ВГД (IOPсс (0,74; -2,9)), CH (0,69; 2,24), CT (0,69; -2,28), GCC (0,67; 2,05) и FLV (0,66; -1,86), чтобы отличать пре-периметрическую глаукому от здоровых людей. Выводы: Интересно, что параметры глазной гемодинамики показали лучшие результаты, чем структурные параметры при выявлении ранней глаукомы. Это подчеркивает потенциал методов измерения глазного кровотока в диагностика глаукомы независимо от вопроса о том, являются ли нарушения перфузии причиной или следствием заболевания.

Цель — оценить состояние гемоперфузии макулярной зоны сетчатки у больных с первичной открытоугольной глаукомой (ПОУГ) с использованием оптической когерентной томографии с функцией ангиографии (ОКТ-А). Материал и методы. Обследовано 65 больных с ПОУГ и 22 здоровых аналогичного возраста. Методом ОКТ-А измерены индекс кровотока (Index), площадь, занимаемая сосудами (Flow Area), плотность сосудов (Vessel Density) в пара- (от 0,6 до 2,5 мм) и перифовеальной (от 2,5 до 5,5 мм) области на уровне поверхностных (superficial) и глубоких (deep) слоев сетчатки. Статистический анализ проведен с помощью статистического пакета SPSS версии 21 и библиотеки MASS языка R. Результаты. Все показатели кровотока при глаукоме были снижены по сравнению с данными здоровых обследуемых: парафовеолярный поверхностный индекс кровотока (Index superficial parafovea) составлял 0,03±0,02 и 0,04±0,01 (р<0,001) соответственно, перифовеолярный поверхностный индекс кровотока (Index superficial perifovea) — 0,02±0,01 и 0,04±0,01 (р<0,001) соответственно, парафовеолярная площадь поверхностных сосудов (Flow superficial parafovea area) равнялась 1,57±0,85 и 2,53±0,53 мм2 (р<0,001) соответственно. Для глубоких слоев сетчатки показатели были следующими: парафовеолярный индекс глубоких слоев сетчатки (Index deep parafovea) составлял 0,02±0,02 и 0,03±0,01 (р<0,001), перифовеолярный индекс глубоких слоев сетчатки (Index deep perifovea) — 0,01±0,01 и 0,03±0,01 (р<0,001), парафовеолярная площадь глубоких слоев сетчатки (Flow deep parafovea area) —1,02±0,9 и 1,97±0,82 мм2 (р<0,001) соответственно у больных с ПОУГ и здоровых обследуемых. Достоверные различия между параметрами ОКТ-А были получены при сравнении глаз с начальной глаукомой и здоровых глаз, при сравнении начальной глаукомы с продвинутыми стадиями различия были статистически недостоверными. Заключение. Снижение обоих показателей ОКТ-А в начальной стадии глаукомы по сравнению с нормой свидетельствует об ухудшении перфузии макулярной зоны в самом начале заболевания и объясняет ее заинтересованность в патологическом процессе при ПОУГ.

Цель: оценить состояние гемоперфузии макулярной зоны сетчатки у больных с глаукомой с использованием оптической когерентной томографии с функцией ангиографии (ОКТ-А) и оценить роль данного исследования в ранней диагностике глаукомы. Пациенты и методы: Обследовано 38 глаз пациентов с начальной стадией первичной отрытой глаукомы (ПОУГ), 27 глаз пациентов с развитой и далекозашедшей стадиями ПОУГ и 22 глаза здоровых пациентов аналогичного возраста методом ОКТ-А (RtVue xR Avanti с функцией AngioVue), измерена толщина сетчатки и относительная плотность сосудов микроциркулятроного русла (Angio Flow Density, AFD). Измерения проведены в зоне диска зрительного нерва (ДЗН) и перипапиллярно (AFD Disc), только перипапиллярно (Peripapillary Vessel Density), а также в макулярной области (AFD Retina), включая фовеа и парафовеа, в поверхностном (Superficial) и глубоком (Deep) сосудистых сплетениях на уровне внутренних слоев сетчатки. Глазная артерия (ГА), центральная артерия сетчатки (ЦАС), задние короткие цилиарные артерии (ЗКЦА), центральная вена сетчатки (ЦВС) и вортикозные вены (ВВ) исследованы методом ЦДК. Статистический анализ проводили с помощью пакета SPSS версии 21 и библиотеки MASS языка R. В качестве меры важности показателя для различения групп использовали абсолютную величину скорректированной стандартизованной статистики Z-value критерия Манна-Уитни, а также площади под характеристической кривой (AUC). Результаты: Показатели ретробульбарного и ретинального кровотока при глаукоме были снижены по сравнению с данными здоровых обследуемых. Начальную глаукому от нормы наиболее отличали следующие показатели: AFD Retina Superficial Whole En Face (z = 3,83, p<0,0001; AUC 0,8 (0,69 0,90), AFD Retina Deep Whole En Face (z = 3,31, p = 0,0007; AUC 0,76 (0,64 0,88), Peripapillary Vessel Density (z = 3,2, p = 0,0009; AUC 0,75 (0,63 0,87), конечная диастолическая скорость кровотока в ГА (z = 3,03, p = 0,002; AUC 0,74 (0,61 0,86) и в височных ЗКЦА (z = 2,78, p = 0,005; AUC 0,72 (0,58 0,86), а от продвинутых стадий глаукомы — AFD Disc Peripapillary Inferior Temporalis (z = 5,61, p<0,0001; AUC 0,94 (0,86 1,0) и средняя скорость кровотока в ЦАС (z = 4,16, p<0,0001; AUC 0,81 (0,69 0,92). Заключение: Данное исследование показало важность проведения ОКТ-ангиографии при ранней диагностике глаукомы, необходимость в первую очередь оценивать микроциркуляцию в области внутренних слоев макулы и плотность их сосудистого русла в нижнем секторе. Это позволяет понять причину раннего вовлечения внутренних слоев макулы в патологическом процессе при глаукоме.